IPアドレスって何?サブネットマスクって何? 初心者にも分かりやすく解説

目次

はじめに

今回はインターネットの基礎知識、IPアドレスに関してご説明します。基礎知識といえど初めて触れるには難しい内容です。できるだけ噛み砕いて説明するので頑張ってついてきてください!

IPアドレス

コンピュータの住所。人間に住所があって郵便物を住所同士で送り合うのと同じで、コンピュータもIPアドレスを住所にしてデータを送り合う。

「192.168.0.1」のような見た目をしている。

「0.0.0.0」~「255.255.255.255」の間で決定される。

具体的には、コンピュータ内部では、IPアドレスが2進数で管理されており、IPアドレスでは8ビットを一纏りとして4並べる。それらは以下の範囲となる。

「00000000.00000000.00000000.00000000」~「11111111.11111111.11111111.11111111」

8ビットの「11111111」は10進数で「255」となる。

ネットワーク部とホスト部

IPアドレスは、①どのネットワークに属しているか②どのコンピュータか、で部品が分かれている。

①をネットワーク部、②をホスト部という。

この内ネットワーク部がどこかを表すものでサブネットマスクというものがある。

255.255.255.0のような見た目をしており、この場合だと「先頭から32bitがネットワーク部だよ」ということ。

二進数の姿で見た時に先頭から1で表されている範囲がネットワーク部である。

グローバルIPとプライベートIP

グローバルIPとは、インターネットに直接接続するコンピュータに割り当てられるIPアドレス。

プライベートIPとは、インターネットに直接接続しないコンピュータに割り当てられるIPアドレス。

社内ネットワークなど機密性の高い情報空間に用いられる。

IPv4とIPv6

IPv6の方が新しい規格。

性能面で異なる部分が色々あるがややこしいので割愛する。インターネットが発達してIPv4だけではアドレスが足りなくなってきたので、より桁数を増やしたIPv6を導入したってこと。

AWSでよく聞くIAMって?初心者にも分かりやすく

目次

- はじめに

- IAMとは

- IAM周りの気になる言葉

はじめに

AWSを勉強する中で色々サイトを見てもよく分からなかったIAMについてご紹介します。

初学者の方向けに噛み砕いて説明します。

IAMとは

Identity and Access Managementの略。IDとアクセス権を管理する機能。誰がどのサービスにアクセスできるかを許可したり拒否できる。

IAM周りの気になる言葉

IAMユーザー

ID・パスワードとアクセス権限を持つユーザー。

デフォルトでは何の権限もない。IAMポリシーを割り当てることでアクセス許可を付与する。

IAMポリシー

何に対してどのような操作ができるかを示したスクリプト。これをユーザーに割り当てることで、そのユーザーのアクセス許可が決まる。

IAMロール

その名の通り役割。必要なポリシー設定をまとめたセット。IAMロールをユーザーに割り当てることで、そのユーザーの機能に特化したアクセス許可状態になる。

例えば、ラーメン屋のバイトをイメージすると、

ホールのポリシー:お客さんへのアクセス権

キッチンのポリシー:調理へのアクセス権

レジのポリシー:レジシステムへのアクセス権

など、複数の役割を入れ替えながら働く。

同じようにIAMロールは権限を一時的に付与するのに向いている。

AMI(Amazon Machine Image)とは

AMI(Amazon Machine Image)

EC2インスタンスの構築に必要な情報がまとまっているセットのこと。

必要な情報とは?

OS、アプリ、ストレージ、起動許可がそれぞれどんなのか。

これらを自分で設定しなくてもあらかじめ纏まっている楽ちんセットがAMI。

どのOSを使うか設定したり、立ち上げた仮想サーバにアプリをインストールしたり、ストレージの設定をしたり、誰が使用していいか権限を決めたりという作業を自分でしなくてよい。

ポイント

- AMIはリージョンをまたぐことはできない。他のリージョンにAMIをコピーすることで、同様のAMIでインスタンスを立ち上げられる。

- AMIはアカウント間で共有できる。アカウントAのAMIを使って、アカウントBの中でインスタンスを立ち上げられる。

- AMIで立ち上げられるインスタンスのOSはLinuxとWindows。

- 起動後のインスタンスのOSのメンテナンスはAWSの責任じゃないので、自分でする必要がある。

4G(LTE)ネットワークの概要

スマホを使ってると良く聞く4Gや5Gといった単語。これって何でしょう?

これは移動通信システムの世代を表す言葉なんですね。

GってのはGenerationのことです。

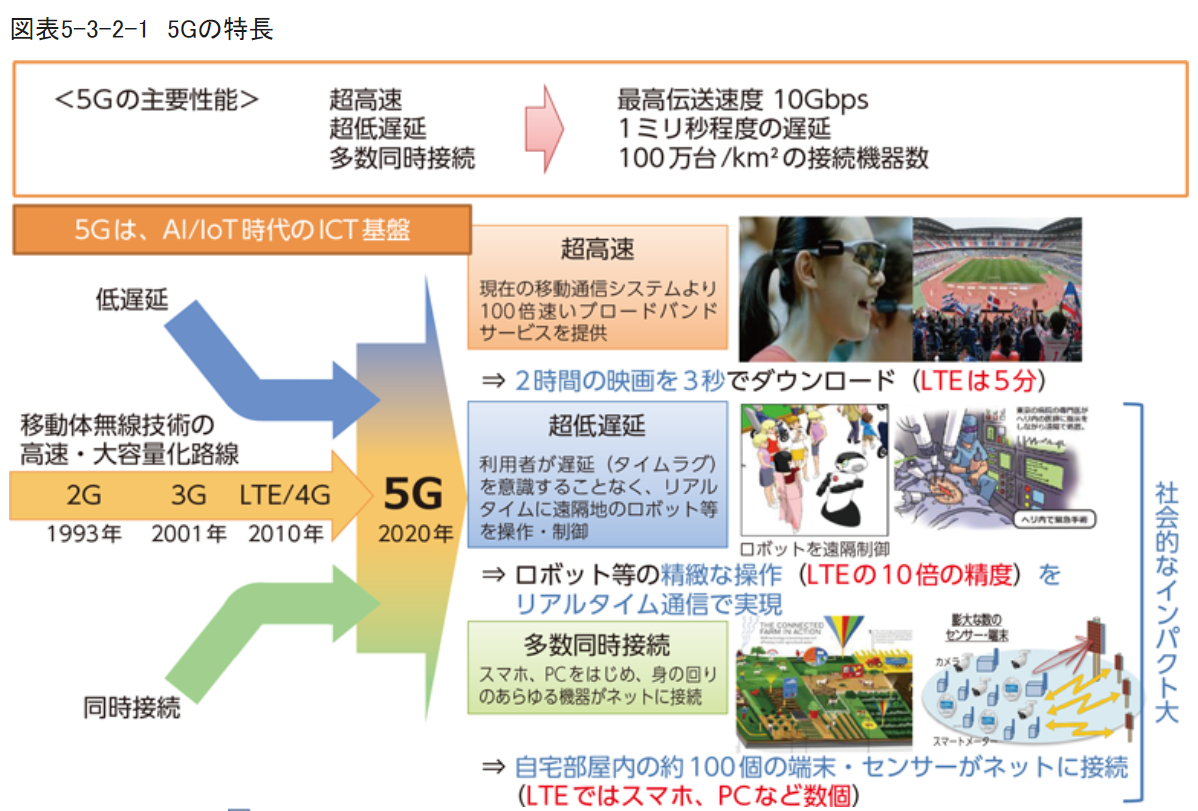

以下の図のように、第1世代から今日の第5世代まで通信システムが速度や容量の面で進化してきたんですね。

少し前まで我々が使っていた4Gと比べて5Gってすごいですね。

2時間の映画を3秒でダウンロードて、、

僕、予備校に通ってたことがあって往復2時間電車乗るときに見る映画を毎日ダウンロードしてたんですけど、遅くてイライラしてたんですよね。

5Gだともうそんな悩みもなくなるんですね、、すごい。

もうぐるぐる回る表示に出会わなくて済むことを期待します(笑)

とまあ色々世代があるんですが、今回は4Gについて中身を少し詳しく見ていこうと思います。

3GPPが出してるドキュメントを参考にしようと思いましたがむずすぎたので、4Gに近い構成のLTEを解説してるサイトを参考にします。すみません、、

ちなみに、3GPPってのは無線技術のあれこれを標準化して統一しようって団体です。

こちらを参考にしました。

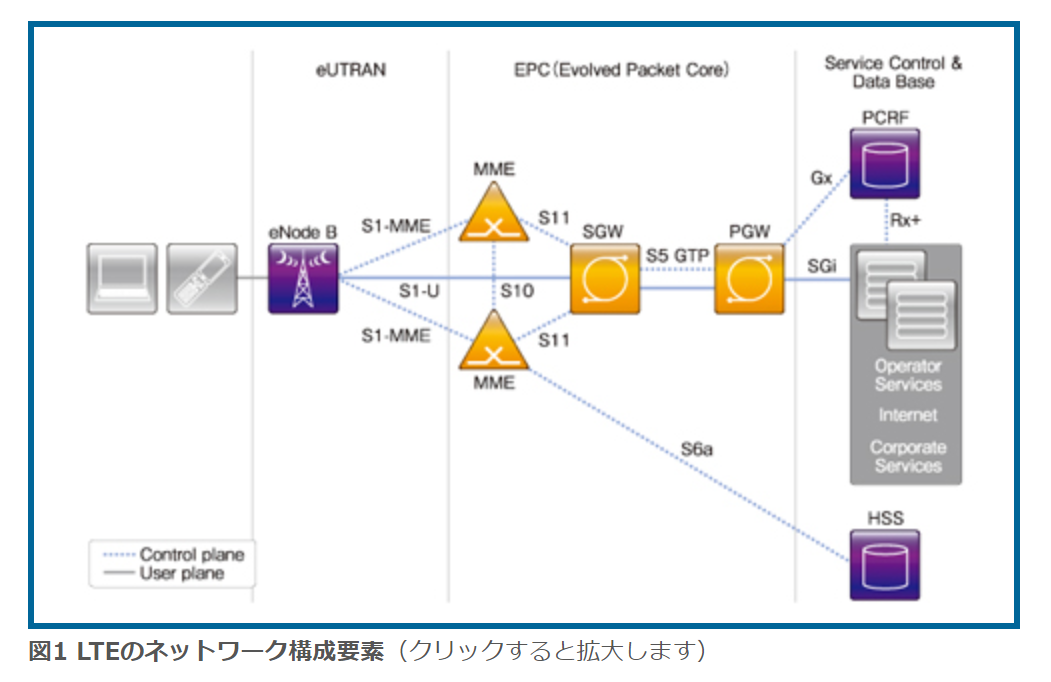

このサイトによると構成図はこんな感じらしいです。

何やらアルファベットばっかりです。

1つずつ見ていきましょう。

3つの領域に分けられている部分に着目します。

⑴eUTRANって何でしょう?

Evolved Universal Terrestrial Radio Networkの略らしいです。

youtubeで外国人が説明してる動画では「イーユートラン」と呼んでるぽいです。

サイトによっては、4Gのネットワークのことを言う、的なことを書いてましたがよくわかりません。とりあえず、この領域の無線ネットワークの呼び名とでも認識しておけばいいでしょう。

⑵EPCって何でしょう?

Evolved Packet Coreの略らしいです。外国人の解説動画を見てもこの通り読んでいました。

コアネットワークとも言うらしく、情報通信網の核となる部分を指すそうです。

LTEの仕組み上、核となる部分と思っとけばいいでしょう。図中のアイコンも黄色で重要そうな雰囲気はありますね。

⑶service control & network

ここは特定の呼び名というよりは、実際インターネットにつながる領域という認識でいればよさそうです。たぶん。

【eUTRANの中身】

eNodeBってのだけ入ってますね。これは何でしょうか。

これ基地局のことらしいです。

3Gまでは、基地局とRNCってものに分かれてたらしいですが、LTE以降はそれらをまとめてeNodeBという装置になったそうです。

RNCってのはまた別の記事で見ましょう。

【EPCの中身】

MME,SGW,PGWってのがありますね。またMMEは2つありますね。

順番に見ていきましょう。

まずはMMEから。Mobility Management Entityの略だそうです。これはしっくりくるサイトがなかったので微妙ですが、下記サイトによると「MMEはSIMカードが接続可能かどうかを認証する設備で、HSSにアクセスする。」だそうです。

参考:携帯電話はどのようにつながるのか? 「圏内」になるためのステップ:IIJmio meeting 16(3/3 ページ) - ITmedia Mobile

また別の総務省のサイトだと、「制御信号を扱い、端末情報の管理や認証(セキュリティ制御)、ユーザパケット データ転送経路の管理等を行う」とあるので、飛んできたパケットの転送先を決める役割なんかもあるんですね。

アクセスしてきたユーザー端末のSIMカードが、インターネットにアクセスできるかどうかを許可、却下したり、転送先を決める装置と思っといて一旦いい気がします。

2つある意味は分かりませんが、故障した時のリスクヘッジとかなんですかね、、とりあえず先へ進みましょう。

次にSGWとPGWです。総務省様のサイトを見ると、

■SGW(Serving Gateway)

ユーザパケットデータを取り扱い、基地局間、システム間のデータ中継処理等を行う。

■PGW(Packet Data Network Gateway)

ユーザパケットデータを取り扱い、各データにIPアドレス割り当て等を行う。 LTE網と外部網の接続ポイント。

って感じです。SGWはシステム内部でユーザーデータを中継、PGWが外部との連結地点ってイメージですかね。

ちなみにゲートウェイってのはネットワーク同士を中継する機器のことです。ルーターと似てますが、ゲートウェイの方が意味が広いらしいです。ルーターはIPアドレスを基に中継先を決めたりするらしいですね。

【service control & networkの中身】

■PCRF(Policy and Charging Rules Function)

ネットワークポリシーや課金のルールをもつデータベースとのこと。

※ネットワークポリシー:ネットワークの設計を行う際に、ネットワークの利用条件や設計条件を定めたものらしいです。

■HSS(Home Subscriber Server)

ユーザー情報の入ったデータベース。

■真ん中のグレーの部分

ここをインターネットだと思っていいでしょう。

ここまででそれぞれの機器の役割についてざっくり理解できたのではないでしょうか。

続いて、既に疑問に思っている方もいると思いますが、実践と点線に触れていきましょう。これ何の違いやねんと。

点線がcontrol plane,実践がuser planeって書いてますねー。

以下の記事が参考になりました。

■control plane

端末がどの基地局と接続するのか、端末が通信できる状況にあるかどうかを判断する制御信号。

■user plane

写真をダウンロードしたり、ウェブサイトでショッピングをしたりといった、実際のデータを伝送する信号。

と紹介されています。これで理解できましたね。

ここまでを踏まえて、もう一度はじめの図を見ましょう。

すると、大体図の流れが読めますね。

- ユーザーがMMEにアクセスし、MMEはHSSと連携してユーザーにアクセスを許可する。⇒control plane

- ユーザーはMMEにアクセスし、MMEはSGWを中継地点としてPGWにアクセスし、またそこを中継地点として外部網のPCRFにたどり着き、ユーザーのネットワークポリシーや課金データ(どれだけ回線使ってるか的な)を確認する。⇒control plane

- アクセス許可を受け、ネットワークポリシーや課金データの確認も取れた状態となったユーザーは、SGWを内部中継地点、PGWを外部との中継地点としてインターネットにアクセスする。(写真データやメールのやりとりなど)⇒user plane

本当にざっくりでしたが4G/LTEの仕組みについて勉強できました。

今後、3GPPが出しているドキュメントを和訳して読んだりして理解を深めたいとか思ってますが、まずは優しいサイトをたくさん読んで基礎から勉強していこうかな、、

では今回は以上です!

今回も楽しく勉強できました。押忍!!

【参考にさせていただいた記事】

自己紹介

皆さんこんにちは。なかむーです。

本日から自分が勉強したことのアウトプットの場としてブログを書いていこうと思います。イエーイ。

とりあえず基本情報載せますね。

・4年制大学卒業(教育)

・SIerにてSE1年目(FY22入社)

・趣味はテニス、ボイパ、釣り、旅行

・出身は関西

こんな感じです。ボイパがちょっと珍しいですかね。

なぜブログを書こうと思ったかというと、SEの仕事をしていて全く知識が足りないと感じたからです。

入社以降、少しずつ案件業務を頂いていますが、教育学部出身でITに疎かったこともあり戦力になっている感覚はほぼ0です、、

こんな状態ではだめだと、自分なりに資格勉強をしたり分からないことをググったりしていますが、正直現状打破になってません。

原因は2つあるような気がしてるんですよね。

1つは、アウトプットがないこと。勉強したことを使わないとどんどん忘れていきます。あまり記憶力がいいほうではないので。

2つ目に、分かりやすいサイトが少ない。自分以外のせいにするのはよろしくないとは思いますが、実際調べたいことが載ってるサイトや本が無かったり、あったとしても技術的な話を技術的な用語で説明されるので何がなんやら、、、(笑)

そしてこんなことを感じてるのって僕だけじゃないと思ってるんですよね。

そんな中で僕が勉強する記録やノウハウが、同じように悩む方々にとって参考になれば何よりも幸いです。

みなさんと一緒に勉強しているような感覚で書いていきたいと思いますし、読み手の皆さんも僕の成長を見守ってください(笑)

こんな感じでゆるくやっていきたいと思いますので何卒!